晚清至民国初期,中国传统社会进人了前所未有的大变局。商人取代士绅而成为地方社会的领导阶层,是清末民初社会变革的主要趋势之一。本文拟以福建中部沿海的莆田县涵江镇为例,考察这一时期乡镇商人的社会构成、商人组织的演变过程及其与地方政局的互动关系。

涵江商人的社会构成

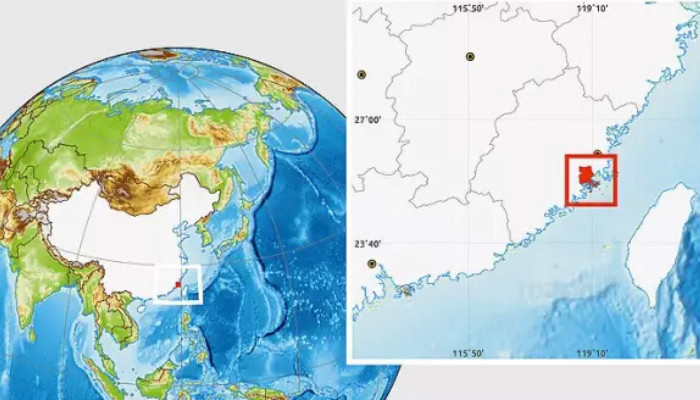

莆田县涵江镇位于兴化湾畔,是明以后兴起的港口市镇,清代与泉州的安海、漳州的石码齐名,民国时期有“小上海”之称,一度成为福建沿海的主要对外通商口岸。根据莆田县工商联蔡麟先生的考述,新中国成立前涵江共有大小商号约七百家,经营的行业多达58种。不过,这些商号大多只是小本经营,当时最富有的涵江商人主要出自从事海运贸易的少数行业。民国《蒲田县志》记载:

商业最重资本。莆商号称巨擘者,豆饼商居第一位,桂圆商居第二位,布商居第三位,京果商居第四位,轮栈商居第五位。其资本每家不过万余元,至二万元而止。有领袖商五六家,其资本殆将七八万,不足则贷款于钱庄。沪货由轮栈而来,代办商为之报关垫载期以半月还款,而取其利润、佣金焉。货至涵江,各商号又分配于城市、黄石、笏石、江口、西天尾诸镇,而取其物质、赢利焉。取佣金则价之涨落归之买者,取赢利则价之涨落归之卖者……小贩定货,预缴押金,约期取货,是曰“浮水”。大商则投机于面粉、洋糖交易所,是曰“抛盘”。其性质与赌无异,而其害或过之。涵商持小数定金,凭电信往来,决其胜负。民十九、二十年,涵商失败于交易所者六七十万,其结果影响于资本,财力愈竭矣。

如上所述,当时涵江少数实力雄厚的“领袖商”,主要从事豆饼、桂元、纱布、京果等南北土特产品的海运贸易。他们依托于当地的城乡市场,与沿海各大商埠建立了广泛的商业联系,甚至参与上海交易所的期货投机,因而需要动用大量的商业资本,其成败足以影响全 局。那么,这些“领袖商”又是何许人呢?其经营方式及社会构成有何特点?兹以清末民初称霸涵江的“黄家门”商人集团为例,对此略作探讨。

“黄家门”是指聚居于涵江霞徐街的黄氏商人集团,主要由瑞裕、鼎和、大同、泉裕四大家族企业构成。这四大企业的创办人,都是来自涵江附近西天尾乡渭庄村的黄姓族人,而且四人皆为渭庄黄氏六世祖“楚能公”的孙辈,其中瑞裕与鼎和的创办人为亲兄弟,大同与泉裕的创办人为亲兄弟。

“黄家门”商人集团的创业史,大致始自于咸丰至同治年间。据说,瑞裕号的创办人邦杰,原是宁波某商号的学徒,于太平天国之乱中发了一笔横财,遂自立门户,在宁波创立了瑞裕桂元行。此后,又购置了一艘载重两千担的“瑞安号”木帆船,往返于宁波与涵江之间,专门从事两地土特产的转运贸易。同治年间,黄邦杰把瑞裕号的经营重点从宁波移至涵扛,其家人也随之从渭庄迁居涵江,从而开创了霞徐“黄家门”的历史。光绪年间,邦杰与其弟邦彦相继病逝,其子侄分为乾、坤二房,而涵江及宁波的商号也随之一分为二,乾房仍以“瑞裕”为号,坤房则另立“鼎和”为号。大同与泉裕的创业史,也经历了类似过程。大同的创始人孟誉,曾为邦杰“理商务于甬江”, 后得其资助而自立门户,因而后人往往把大同视为瑞裕的分号。泉裕号的创始人孟育,为孟誉之弟,因兄弟分家而从大同分出,另立泉裕字号。不过,自清末以降,“黄家门”成员虽历经分家析产,却并未因此而导致家族企业的分化,至民国后期仍维持四大家族企业并立的基本格局。

从晚清至民国年间,“黄家门”集团长期垄断涵江至宁波的兴化桂元贸易。桂元俗称“龙眼干”,由龙眼青果烘制而成,是兴化府地区的著名特产。根据民国时期的统计资料,甫田、仙游二县的桂元年产量约有十六七万担,最少的年份也不低于八万担。这些桂元主要销往浙江、江苏等地,而涵江为主要输出口岸,宁波、上海为主要输人口岸。桂元的加工及运销过程相当复杂,其经营者大致可以分为四类:一是“焙客”,即以自产或收购的龙眼青果烘制干果,待价而沽;二是“走水客”,即专门收购千果,并运销外地,三是“做字号”,即开设固定的桂元行,大量收购、加工及贮运桂元,再陆续向外地商号批发;四是零售商,即直接向消费者销售桂元,其中有专营者,也有代销商。“黄家门”企业主要是“做字号”的,但有时为了更有效地控制市场,也会兼营其他环节。在涵江“做字号”的桂元行中,“黄家门”的经营额约占三分之二,因而长期执同行业之牛耳,获利特别丰厚。关于“黄家门”企业的经营方式及市场优势,鼎和行的后裔黄祖焕先生有如下记述:

我家因经济实力雄厚,名声亦大,所以向华亭和仙游溪顶一带"二盘商”购进“干元”时,都是不用现金的。有人说,鼎和号购买一溪船“干元”,只用一个铜片作“定钱”就行,这句话并不是过分的。当时购买“干元”,当地的“牙人”是起了很大的作用……我家要购买“干元”时,只由采购员带着挂筛下乡,在当地“牙人”配合下,经过过筛,看明规格和质量后,确定数量价格(因招牌老,每百元价格还便宜二元左右)后,登记一下,即交“牙人”集中雇溪船运至涵江……还款的日期,一般是在第二年“头牙”时,告知“牙人”前来领款,在当时已算是信誉很好了。

如上所述,“黄家门”企业由于信誉卓著,在收购桂元时可以赊欠,不用现金,俗称“空手夺枪”。这不仅可以节省大量的流动资金,扩大经营规模,而且由于还款周期长,还可以利用售货款从事其他商业经营,从中赚取额外的利息和利润。此外,在运输及销售等环节,“黄家门”企业也有明显的市场优势。如云:

各家桂元行加工焙制的“兴化桂元”,都要争着赶上“头水”。我家因加工焙制“兴化桂元”数量多,在各船务行心目中,当然是个大户,因此在吨位上是得到照顾的,也可以说是满足我家要求的。因“兴化桂元”能赶上“头水”运出,好处很多:一是旧货不多,新货上市,销路必快,价格亦高;二是因销路快,水份可以多一成左右,也不会造成霉烂;三是资金周转快……

当时,莆仙人在宁波开设的桂元行,大小不下二十多家。其中单我大家族,除开设“瑞裕”、“南昌”两家外,“大同”和“泉裕”两房亦开设有“东昌”和“大昌”两家……每年“头水”兴化桂元开盘时,是由我家首先唱价的,每百斤都比其他商行高一些,群众亦乐于前来购买。譬如我家开盘价每百斤为十元,其他行只能九元左右。在旧社会,“招牌”真是值千金的。

毋庸讳言,“黄家门”企业的市场优势,不仅取决于其商业信誉,更重要的则是其规模效益。“黄家门”家族企业的形成与发展,实际上也是为了确保其规模效益。这是因为,当时各桂元行为了严守商业秘密,一般都不聘用外人。因此,只有采取家族企业的经营方式,才 有可能建立跨地区的商业网络,维持较大的经营规模。据黄祖焕先生回忆,鼎和号的人事安如下:

我祖父生三子,分为福、禄、寿三房,在宁波的“南昌”和 在涵江的“鼎和”桂元行,仍由三房合营……曾祖父年老时,涵江“鼎和桂元行”由我祖父负责经营,宁波“南昌桂元行”先由渌房从伯父九一孙负责,后由寿房五从伯父咏安负责经营。1912年,我祖父逝世后,涵江“鼎和桂元行”由我父亲(别号智群) 负责经营。五从伯父逝世后,宁波“南昌桂元行”由寿房从叔父照麟(又名明如)负责经营……1946年,我父亲患病时,请从叔父照麟回涵协助经营,第二年我父亲逝世,即由从叔父照麟负责经营,宁波“南昌桂元行”则由从兄祖祁负责。

除了上述主要负责人之外,鼎和号的其他经营管理人员,一般也是由本家族成员担任。例如:“账房,先后有黄玉森(即四一)、黄玉辉和黄玉奎等;外账房,苏植龄;购销员,先后有黄起佛和黄玉良等;后栈,有黄祖措、梅花和黄凤祺等;还有检验员黄祖福、黄祖望和黄祖恒等。”在这些经营管理人员中,除外账房为外姓人之外,其余皆为鼎和派下的家族成员。这说明,“黄家门”家族企业的形成,与当时的商业经营方式密切相关。

在经营桂元行的同时,“黄家门”集团也曾经涉足其他商业领域,如创办轮船公司,开设钱庄、银行、侨汇局等,但大多无功而退,不得善终。由此可见,这种以经营土特产贸易起家的家族企业,已经难以适应更为复杂多变的市场环境了。不过,由于当时涵江的商业活动仍是以土特产贸易为主,此类家族企业仍有较大的生存空间。直至民国后期,“黄家门”集团仍然雄踞涵江桂元商之首,而其他“领袖商”也无一不是家族企业。这就表明,“黄家门”集团的创业史,反映了涵江商人的一般发展趋势与社会特征。

概括而言,晚清至民国时期的涵江商人,主要是来自周边农村的本地商人,他们大多以经营土特产贸易起家,其经营之道具有明显的家族化倾向。因此,涵江商人与乡土社会有着密不可分的内在联系, 尤其热衷于参加各种地方事务,表现了浓厚的政治兴趣。另一方面, 涵江作为一个港口市镇,具有悠久的商业传统,商人组织历来是社区生活的主导力量,这也为涵江商人的政治追求提供了现实基础和有利条件。

涵江商人组织的演变

涵江早期的商人组织,主要是以祀神为名组成的各种同业组织。据说,涵江商人于乾隆四年(1739)始创“兴安会馆”,并为此新建了一座天后宫,俗称“新宫”。不过,当时的“兴安会馆”似乎只是若干神明会的松散联盟,而并非所有涵江商人的统一组织。根据乾隆十五 年(1750)的《涵江天后宫东瓯会碑记》与乾隆十八年(1753)的《兴安会馆香灯会碑记》,当时不同行业的商人各有相对独立的祀神组织。例如,“东瓯会”由40家“航海营生”的商人组成,共置有“祭业店房三所”,每年由八家商号负责办祭,五年一轮,周而复始;“香灯会”由24家“鬻贩金昌”的商人组成,共置有“祭业”店房“二坎”,每年收租钱26千文,分为“元、亨、利、贞”四组轮流办祭。这说明,当时涵江并无统一的商人组织,因而才有不同的会馆同时并存。

清中叶以后,“兴安会馆”的权威得到了强化,逐渐演变为社区权力中心。嘉庆十二年(1807),涵江十家“行商”以保护天后宫为由,联名呈请兴化知府,出示严禁附近居民开设“灰窑”。其呈词宣称:“切涵江地临海澳,为商贩货运之区。古就霞徐铺创建神宫一所……偏设斋房、会馆,延僧供奉香火,附近商民无不仰叨默庇,水陆咸赖。间逢宪驾到涵襄办公事,皆在庙内停驻,而大宪驾临,亦常诣庙进香。是以历蒙各前宪示禁,毋许匪徒骚扰,以昭诚敬。”这一时期的“兴安会馆”,可能已成为涵江商人的共同组织。道光至同治年间,“兴安会馆”广泛参与莆田各地的水利建设、赈灾活动及团练乡兵、修建庙宇等公共事务,其权威得到了进一步的强化。同治九年(1870), 黄邦杰发起重修“兴安会馆”,并借机组成了“董事会”,其费用则“取于货之厘”。当时共有40家商号照货派捐,每家各“抽钱”1000文至570千文不等。这种照货派捐的集资方式,显然不同于自愿题捐,其性质类似于厘金,必须以公共权力的行使为前提。换句话说,这一时期的涵江商人,已经不是自愿组合的同业组织,而是具有强制性的社区组织。光绪二年(1876)的《重修兴安会馆碑记》宣称:“甫人之商贾于吴越者率以海舶,其出纳登降皆集于涵,故其主客皆会于涵,此涵江会馆之所由设也。”在这里,“兴安会馆”俨然是莆田商界的总代表。

光绪二十八年(1902),涵江商人发起组织“莆田县商会”,由“黄家门”鼎和号的黄纪云出任会长。由于该商会设于涵江,长期由涵江商人把持,当地人习惯上都称之为“涵江商会”,有别于后来在县城成立的“莆田县商会”。涵江商会成立之初,据说其宗旨是“联络同业,开通商智,和协商民,调查商情,提倡改良,兴革利弊”,这似乎并未超出同业组织的职能范围。然而,由于当时并无乡镇一级的基层政权,遂使涵江商会逐渐演变为地方行政机构,“其主要任务是调解商务纠纷,同时代表商民应付官厅”。仅如此,涵江商会还通过派征捐税、建立商团、创办学校、医院、邮局等公益事业,对社区生活实行了全面的干预。这一时期涵江商会的社会职能,从首任会长黄纪云的生平业绩中可见一斑。其《墓志铭》记述:

[纪云]长涵江商会七年,为人无城府,遇事多直谈,应接不暇,措理自如。虽函柬旁舞,而笔下数千言立就,洵酬世才也……吾莆俗多械斗,得以言排解,祸立见消。乡都祈雨遭陷,为列状上剖,诬乃得释。民智之未开也,建崇实学校为合郡倡;旱年之告歉也,运镇江船米拯莆民饥。他如镇前陡门、三江石路、兴安会馆,以及萩芦、延寿、达台、柯董诸桥梁,皆赖先生得集厥事。

黄纪云的上述业绩,大多与社区性公共事务有关,因而也可以视为涵江商会的“政绩”。据说,黄纪云还曾经担任民国初年的涵江议事会议事长,但这一头衔并未载入其《墓志铭》,可见那只是没有实际意义的虚衔。换句话说,涵江议事会可能形同虚设,只有涵江商会才是当时的社区权力机构。

在北洋军阀统治时期,莆田战事频繁,而涵江又地处交通要道,过往军队甚多,涵江商会的主要职责是支应各种“兵差”,防止乱兵的抢劫与骚扰。这一特殊的历史环境,强化了涵江商会的公共权威,使之可以相当随意派征捐税。例如,1922年开征的“维持捐”,就是涵江商会为“应付兵差及其他费用”而派征的捐税。1925年,莆田县当局曾以“设立维持捐并没有依法立案”为由,认定其为“违法私抽的性质”,勒令停征,并对历年收支账目实行“会算”。据当地《衡报》报道,该项收人除用于历年“军差”之外,还用于“各处保卫团开支”、“公路款”及“律贴各善举”等,官方“原告”对这些“军差之外”的开支表示“碍难承认”,而商会代表则据理力争。此案拖延多年,其结果是以“不起诉”结案,实际上也就是承认了有关收支项目的合法性。

20世纪20年代后期,涵江与莆田县城之间发生了争夺“莆田县商会”的纠纷。据说,对于涵江创立“莆田县商会”之举,莆田城内的绅商历来心怀不满,但由于涵江为全县商业中心,而涵江商人又承担了大多数的商界派款,因而也就不敢挑起争端。北伐军入闽后,曾 要求各地商会重新登记,并改名为“商民协会”,莆田城内绅商遂趁机发起组织全县性的“商民协会筹备会”,但未能得逞,只好改名为“城区商会”。1929年,因政府规定有7个同业公会以上者始可成立县商会,城内绅商又抢先组织了11个同业公会,并向当局申请备案,因而直接与涵江商会发生冲突,以致相互指控。此案历经福建省府调解无效,至1930年始由南京政府裁决:“莆田县商会”设于县城,涵江可另设镇商会,但不隶属于县商会。此后,涵江商会对外号称“福建省涵江商会”,而不署县名,以示其独立性。—般认为,此事与上述的“维持捐”事件,都是导源于涵江商人与城内绅商之间的权力之争,其背景相当复杂,在此暂不赘述。

从清末至1924年,涵江商会的历任会长都出自“黄家门”商人集团,这一时期也是涵江商会最有权势的时期。此后,由于涵江商人的内部分化及各种外部势力的渗透和打压,涵江商会大权旁落,逐渐趋于解体。1924年夏,“黄家门”成员在地方权力之争中失利,被迫让出了商会会长的宝座,由经营“船头行”的陈澍霖继任。事隔不久,“黄家门”成员以抗捐相要挟,迫使涵江商会实行改选。此次改选先按各商帮认捐的数额选出“会董”,再由“会董”推举正、副会长。其结果,共选出32名“会董”,其中“三黄、研究两系共得十名,五霸亦得十名,其余为豆饼、超然两系”。所谓“三黄、研究两系”,皆属“黄家门”商人集团,而“五霸”是指当时一些经营京果业、侨批业、轮船业、桂元业及报纸业的“新派”商人。由于二者势均力敌,最终达成妥协,由“黄家门”成员担任正会长,而“五霸”系统的陈澍霖则屈居副会长,因而暂时相安无事。1929年间,涵江相继成立了24个同业公会,而“各同业公会亦有自定收费的制度”,遂使涵江商会的事权渐趋分化。

20世纪30年代初期全面推行的地方党政建设,迫使涵江商人逐渐退出地方政坛,涵江商会的职权受到了严重削弱。1934年,由于涵江商团发生抢劫事件,商会会长黄季明被处决。此案的首犯为商团头目林铁,与黄季明未必有直接牵连,而军政当局却处之以极刑,其动机颇令人猜疑。据说,此案发生后,“县长宋仁楚接到命令,先将林铁部缴械,林被逃脱,只将黄季明解泉枪决。至于黄季明的死因,有的说是与上述几起劫案有关,有的说是由于国民党军队配款不遂引起的”。商团被缴械与黄季明之死,对涵江商会无疑是沉重的打击,这实际上也就是宣告了其政治使命的终结。黄季明被捕后,涵江商人曾联名为他辩解,请求保释,但未能获准。究其根本原因,或许只能从当时南京政府力求强化国家政权的政洽环境去理解。

抗战时期,涵江的商业一度畸形发展,涵江商会也被视为利薮,成为各种党派势力角逐的焦点。1940年的涵江商会改组事件,就是这种党派斗争的集中体现。试见如下记述:

一九四零年,因黄涵生与陈光第的矛盾激化,导致了涵江商会的改组。黄涵生依靠三青团的力量,并拥有桂元、百货、纱布和酱油四个同业公会的力量,欲保会长之职。陈光第则凭借自己任国民党涵江区党部书记的势力,也拥有豆饼等同业公会等的力量,欲登会长之座。从表面上看,虽然是黄与陈之间的斗争,实际上也是我县三青团与县党部两派之争的一种表现……也可以说是城、涵豪绅和巨商之间的一次重新的组合。

商会系属民间团体的组织,是归国民党省、县党部和社会处、科的管辖……为了解决这场会长“宝座”的争夺战,国民党省党部派指导员林成奇来涵负责整理,对涵江商会实行改组。既然是由省、县党部负责主办的事情,会长(即理事长)的人选,当然是不肯让给三青团派的人;陈光第也因反对的人较多,所以就选择了和县党部关系较为密切的陈杰人为整理委员会负责人……对各同业公会也进行了整理,重新登记会员,确定了选举的“权数”。经过了好几个月的整理,陈杰人又得到县长林楚飞的支持,故当选为涵江商会理事长,以其从侄陈文堂为秘书。

这种由党派操纵的商会改组,缺乏必要的民意基础,因而也不可能有真正的权威。据说,陈光第落选后,随之另立山头,在涵江商会之外组成了“十一同业公会”联盟。另一后起之秀苏承祺,不久也发起组织了“七同业公会”联盟,遂使涵江商会趋于分裂,名存实亡。1945年,由于原任会长辞职,涵江商会再度改选,由陈、苏二人竞选“理事长”之职,“但因同属县党部派,以内部协商的方法进行解决:理事长一职给‘十一同业’,县参议员一职给‘七同业’。故陈光第得任涵江商会理事长,一直至解放为止”。由此可见,这一时期的涵江商会,已经沦为党派斗争的工具,因而也不可能大有作为。

纵观涵江商人组织的演变过程,大致可以分为三个阶段:清中叶前后的兴安会馆,主要是涵江商人的同业组织,但已逐渐向社区组织演变;晚清至民国初期的涵江商会,实际上是地方行政机构,或者说是自治性的社区权力中心;自1930年代以降,涵江商会的职权受到了严重削弱,再度演变为各种同业组织的松散联盟。涵江商人组织的这一演变过程,反映了清中叶以来社会变迁的基本趋势,可以说是近代商人政治命运的真实写照。

郑振满,福建仙游人,厦门大学历史学系教授,厦门大学民间历史文献研究中心主任,研究方向为历史人类学、民间历史文献学、社会文化史和明清社会经济史。

本文摘自郑振满:《乡族与国家——多元视野中的闽台传统社会》,生活·读书·新知三联书店,2009年。本文为节选版,全文见东方历史评论网站。