正在中华艺术宫(上海美术馆)展出的“历史的星光——京津画派和海派绘画研究展”(展至2024年2月26日)持续引发关注,这一展览以详实的史料、豪华的阵容、精彩的作品,见证中国绘画由传统向现代化的转型,这也是上海艺术展馆首次以大型学术性展览同时呈现“京津画派”和“海派绘画”。

“从‘历史的星光——京津画派和海派绘画研究展’谈起”对谈活动近日在中华艺术宫举行,中华艺术馆(上海美术馆)党委书记、执行馆长王一川、上海市美术家协会副主席、知名画家陈翔邀请上海多位知名学者汇聚一堂,从美术、电影、摄影、文学、新闻出版等不同文化视角,对“京派”“海派”的文化特征进行历史回顾,并讨论其对当下文化发展的启示和意义。《澎湃新闻·艺术评论》特选刊其中发言。

中华艺术宫(上海美术馆)“历史的星光——京津画派和海派绘画研究展”现场

“从‘历史的星光——京津画派和海派绘画研究展’谈起”对谈活动现场

上海文艺评论家协会副主席张立行:

这是上海第一次把京津画派与海派绘画同时在一个大型美术馆对比展出。“京派”和“海派”的话题在上个世纪90年代的时候文化界引起过很大的讨论,这几年稍稍沉寂了,这一次中华艺术宫(上海美术馆)从各个维度把“京派”和“海派”的中国画在中华艺术宫系统的展出,这些作品让我们能够看到中国画在“京派”和“海派”大的文化环境下不同的面貌和一些发展的历史。

1919年,陈师曾(前排右六)与北京大学画法研究会合影

我们知道,尽管这次展览是聚焦中国画,但后面反映的是更宏阔的文化背景,因为京津、上海作为两大都市圈,由于经济发展的不同,特别是近现代以来文化环境的不同,包括城市特质的不同,呈现出不同的样貌。希望通过今天这次访谈,既让大家对我们“京津画派”和“海派”的面貌有所了解,更希望从一个绘画的画种出发,能够对整个“海派”和“京津”文化之间的关联有更广阔的了解,从而对不同城市之间的风貌、内在的历史积淀有所了解。

上海市美术家协会副主席、一级美术师陈翔:

这次展览要从中华艺术宫整个“海派”展览系列讲起,中华艺术宫从2021年开始不断明确自己的学术定位,着力于上海本地的文化艺术的历史、现象、人物等等出发,明确自己的学术立场和地位。在展览建构上确立两大品牌系列:一是“何谓海派”,二是“海上观潮”。

“何谓海派”非常重要的展览系列里有长期的规划,同时也有三年的打算。三年打算里,从去年年底开始做了“何谓海派”第一个展览“历史的星光——20世纪前期海派绘画研究展”,那个展览是着眼于海派绘画研究本身。今年我们推出的“历史的星光——京津画派和海派绘画的研究展”,延续了去年的“海派”研究的一些成果,同时从“海派”和“京津画派”对比研究的角度再来看一看“海派”自己的特色。明年还将推出“海派”与“岭南画派”的比较研究。为什么要做这样的三年规划?在中国近现代美术史上,“海派”“京津画派”和“岭南画派”是最重要、成就最大也是影响最广泛的三大流派,代表了传统中国画向现代绘画的转型和发展,具有历史的意义。同时,在面对传统绘画现代化的过程中,在面对社会变革对艺术的强烈要求下,在非常严峻的中西文化冲撞的现实中,“海派”绘画、“京津画派”和“岭南海派”以各自的姿态、各自的想法和选择,通过自己的实践来实现中国传统绘画向现代的转型。

陈师曾 《山径归樵》 134×57.5cm 北京画院

我们今天重新来看三大流派,会发现很多作品背后都有着非常深远和广大的社会背景、艺术生态和一些时代使命。就目前所处的展厅来看,这个展厅是整个展览的序厅,也可以说是第一文献资料的部分,从“京津画派”三个方面和“海派”绘画三个方面论述各自怎么面对世界的命题,作出自己的解答。非常有意思的是,两种选择共同推进中国绘画的现代化,但是选择途径有相同、有不同。在相同和不同的背后是怎样的学术逻辑和对于时代的解读,以及这种选择的必然性和偶然性。

在这些种种研究背后会发现非常有趣的一种现象:传统的文化艺术和具体绘画艺术,不管从理论还是实践,不管是从观念、技法,还是形式上,在时代的变革和中西文化的冲撞过程当中,都有各自的选择、逻辑和起点。这些东西不仅是今天翻出史料研究来看,更感兴趣的是其背后,我们能够看到对于今天艺术的创造和研究还是有非常大的启发。

任熊《龙女补衮图》94×37.5cm 上海 年代不详 中国画院藏

历史其实一直在不断重演,一百多年前,上个世纪那一代艺术家面临的世纪命题在今天只不过是换了一个场景、换了一个历史氛围和社会生态,同样在面对,同样在苦苦地寻找答案。很多东西时过境迁,但民族文化的内在文脉和逻辑始终没有变,我们怎么样坚守自己的文化本色,同时吸收外来文化的特色形成现代文化的亮色。以史为鉴,鉴古至今,今天做这样的研究同时也是为了今天艺术的使命和学术的选择。

赵之谦 《葫芦图轴》 120×35.5cm 年代不详 嘉定博物馆藏

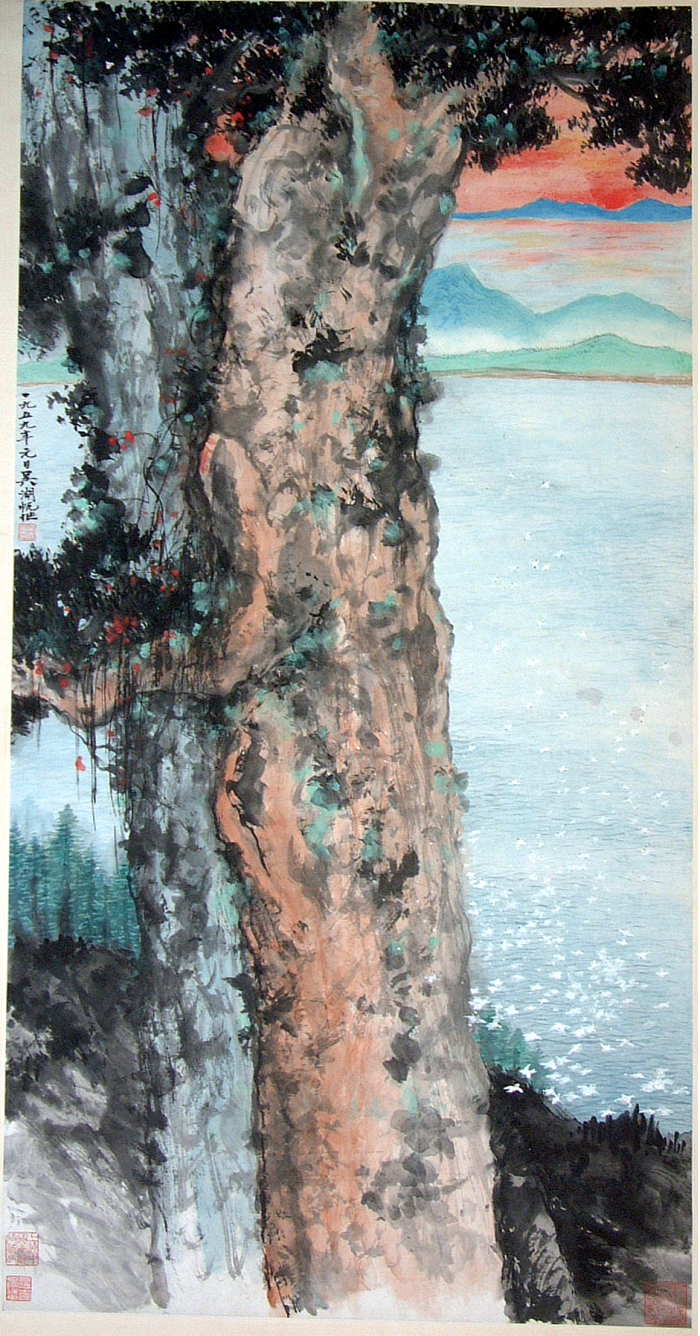

吴湖帆 《碧海苍松》132×68.5cm,1959 上海中国画院

今天大家看到这个展览是我们对于“京津画派”和“海派”艺术面上的梳理。值得一说的是除了策展团队的努力以外,也得到了很多单位的支持和帮助,包括北京画院提供大量的“京津画派”作品,这些作品能够这么集中、这么大数量的作品在上海呈现,在上海的美术馆这些年来说是非常难得的。同时本地的文物交流中心,以前的文物商店、上海中国画院也是给了我们非常大的支持。这个展览虽然是中华艺术宫在做,但是背后有很多团队和机构在共同地努力。大家为什么有这么大的热情支持这个展览?就像主持人所说的,这个展览意义已经超过展览本身,我觉得“京津画派”和“海派”绘画的这个话题已经不再局限于绘画艺术,而是必将成为社会性的话题引起我们高度重视,同时将会对现代和将来的学术研究产生一定的影响。

上海戏剧学院教授、上海电影家协会副主席石川:

“京派”和“海派”不仅是很宏大传统的议题,同时也是当代性,还在生长的话题。比如我们说上海就是“海派”文化、江南文化、红色文化,这是传统“海派”在新的时代的延续和成长。作为电影来说,实际上是“海派”文化继续成长过程中一个新的领域。

从北京和上海两地的文化交流来看,我觉得还是可以展开这个话题。比如说,电影是西方舶来品,传入上海比北京早,这是跟东西方的经贸交流有关。张老师说到上海开埠180年,也就是从那个时候开始,鸦片战争以后五口通商,上海成为国际口岸城市,大宗西方的商品通过贸易航线进入上海,电影也就是在这个过程当中跟随着中西方贸易航路进入中国。中东那个时候正在打仗,红海的交通大家都绕着走路,苏伊士运河是在上海开埠26年以后开通的,事实上加强了东西方的贸易交流,实际上上海是主要受惠城市之一。

真正的“海派”和“京派”产生交集,实际上是京沪铁路通车以后两地的来往变得比较便利。在那之前,英国人试图把电影作为商业形式推广到北京,但是遇到了空前的挫折。同时期,北京城市在晚清不具备现代媒体落地生长的土壤环境,电影是现代媒体,要在一个城市生根、安家、开花结果需要外部的商业环境,必须是一个贸易港口,因为要进胶片,要买放映器材必须要有中西方贸易。另外,城市必须要有很健康的商业系统,怎么卖票,卖票以后怎么做宣传、怎么广告,印刷、税务、电报,这些都要沟通,这些在19世纪初的上海都已经具备,那个时候上海城市的文化属性跟北京有所区别,北京还是传统的城市,以权力为核心,而上海已经慢慢进入现代城市,也就是核心属性是商业,比较下上海更适宜于电影外来的媒体工业生存。

到了20年代上海的电影已经非常蓬勃,也有北京文化的参与,在上海电影制片厂漕溪北路最早建厂。上海联华影业公司实际上是南北资本联合下的产物,同时也是港、沪、京三地文化的交汇,可能超出了“京派”“海派”的范畴。第二个交集点,上世纪30年代中国开始出现有声片以后,最早电影那一波大多是两个地方的人,要么是广东人,要么是宁波人,这两个地方开埠比较早,思想也比较进步一些。比如阮玲玉会说上海话,会说广东话,但是有声片起来以后就面临行业危机,因为不会说国语。第一代电影皇后叫张织云,也是广东人,也面临同样的问题,会说上海话、会说广东话,甚至会说英文,但是不会说国语,所以那个时候这一类第一代演员都面临着职业危机。恰恰给另外一部分人提供了机会,我们知道的胡蝶,说一口非常标准的京片子,母亲是北京人,父亲是在京沪铁路服务的,所以从小在上海、北京、天津三个城市来回生活,有声片起来以后她这种会京片子的演员就大行其道。然后抗战北平的学生来到南方逃难,当时有戏剧,把抗战戏剧从北方带到南方,那个时候来很多人,比如张瑞芳、白杨都是这一批,那个时候开始京沪文化在电影艺术领域大的交汇。后面还有老舍的小说被改编成电影,特别是有一个上世纪40年代特别有名的话剧演员,叫石挥,是天津人,他从小在北京的天桥长大,有非常深厚的北京市井文化的熏陶,拍的电影有非常浓郁的“京味”。代表作我们今天能看到的就是老舍改编的《我这一辈子》,演的就是北京胡同一个巡警的角色,非常典型的角色。

电影明星周璇赠给丁悚家人的照片。 上海刘海粟美术馆“慕琴生涯——丁悚诞辰130周年文献艺术展”现场

到了新中国成立以后北京有了电影制片厂,就是今天熟悉的北京电影制片厂,北京的电影业开始慢慢繁荣起来。后来也有人试图在北京电影制片厂、上海电影制片厂两者之间建立不同的流派,但这个理论好像很难成立。如果说特色,上世纪60年代开始到80年代有讨论,北京的电影比较擅长名著的改编。我们熟悉的北京电影制品厂拍摄《鲁迅的祝福》,用的班底都是上海过去的,因为没有成熟的导演和演员。但是从那个片子开始,北京电影制片厂就是改名著。上世纪50年代末有《青春之歌》等等,还有上海的《早春二月》。一度把名著改编非常典雅、非常高雅的风格定义为“京派”电影。

上海电影是跟观众的交集比较多,像谢晋导演,他拍什么片子大家都很喜欢看,对于市场的脉络,对于观众的口味把握十分精准,不管是在戏剧还是绘画,还是在其他电影的领域,其实这都是海派的一大特征,在市场当中生长出来。到了上世纪90年代以后大家都清楚,上海电影有一些青黄不接,资源越来越多集中到北京,最近几年比较热门的话题就是怎么重振上海“海派”电影的雄风也好或者怎样也好。

关于怎么重振上海电影。这几年也有比较代表性的作品,大家可能都看过《爱情神话》,体现非常典型的上海市井生活,这种市井生活如此平易又如此充满烟火气,这种东西到北京对应的就是老舍写的小说《胡同》的那种。但是这种传统方式不管是在上海还是北京都离我们今天的人越来越遥远,今天生活方式都趋同,大家都是住在公寓楼里面,对面邻居是谁可能都不知道,“海派”和“京派”的文化特质正在一点点淡化、褪色乃至于消失。

我希望今天的美术展是一个开口、一个起头,以后还可以继续,比如“海派”“京派”还有一个重要的领域,京剧、戏剧,以后也在中华艺术宫做一个“海派”“京派”的京剧展,希望把这个话题不断延伸下去,同时不断对今天上海文化建设有更多启发。

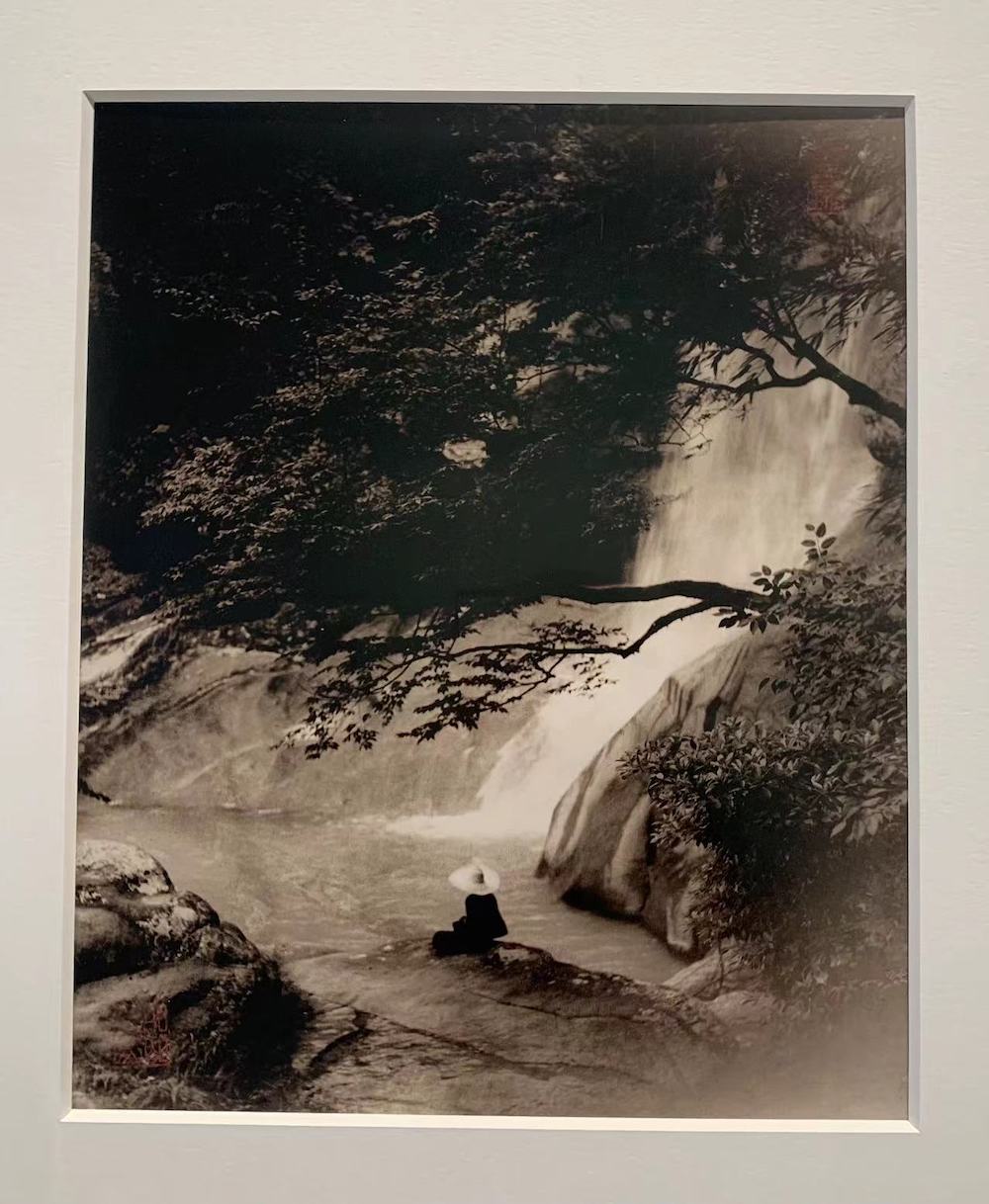

临流独坐 郎静山 银盐 29.5x35.8cm 1933年 M艺术空间藏

上海师范大学教授,上海市摄影家协会副主席林路:

对于摄影,从某种意义上来说也属于大美术下面的分支,说到“京派”与“海派”的摄影关联,和这次展览有非常相似的地方,在绘画上“京派”有很多社团,“海派”也有社团,在摄影方面也同样。最早的社团就是在北京1928年出现的“光社”,当时是最早的同仁所发起对摄影的空间。后来上海出现了非常重要的摄影社团叫“华社”,中华学社,是1932年,晚了4年。从历史的脉络上来看,这两个社团和今天讲的“京派”“海派”绘画大美术下的空间有很多非常相似的地方,从风格、手法上,几位专家讲到,比如“京派”“光社”是比较大一统的话语权下,他们好像非常有使命感,摄影要为社会服务。“华社”成立的时候摄影家更注重于对摄影艺术方面的个性化研究,以及希望世俗化,这些照片更和民众打成一团的感觉。上海有一个观念是美术摄影,这应该向美术、绘画学习,通过美术摄影的方法给大众一种喜闻乐见的滋养,把艺术个性化做到极致,不受统一思想“京派”的控制。在这种情况下,当时已经看到了这样非常明显的区别,尤其是上世纪30年代上海出了非常著名的摄影杂志《飞鹰杂志》,是上海著名摄影人金石声创办的杂志,也是上海同济大学摄影系的教授,对摄影特别喜欢,学了很多摄影的技巧和知识,创办这本杂志。这本《飞鹰杂志》凝结了很多“海派”艺术。目的非常明确,他有两个很明确的宗旨,一是摄影是舶来品,一定要好好学习吸收西方的东西,转变成我们自己的东西,二是这些杂志并不一定要名家,我们就是看作品好坏,要有个性,要有自己发挥的空间,其实这就是“海派”艺术最重要,或者是最有价值的当时呈现的风貌所在,和北京完全不一样。

中华摄影学社第一次影展合影

在这样的背景下出现很多摄影人,在摄影史上比如郎静山,这是当代中国摄影史上绕不过去的人物,他的风格就是创新,不拘一格,把创新发挥到极致,后来到台湾,活到105岁,给上海摄影带来非常多元化的发展空间。包括金石声,他也在身体力行的情况下,就是拍日常的民俗,甚至拍很多小品的东西,很唯美,给人很喜闻乐见的艺术呈现。如果有“海派”摄影的话,这本杂志也代表了“海派”摄影最早、最辉煌的时期,因为没有太多的技术,没有任何的限制,更自由地展现出空间的发展可能性。

在这样一个背景下,回过头看美术界的“京派”“海派”关系,我们觉得有很多相似的地方,特别有意思的是,在很多“海派”画家当中也有很多人喜欢摄影,摄影也拍得非常好,也给“海派”摄影大的文化脉络提供了摄影和美术之间的融合。当然,在这里找一位比较熟悉的海派作家胡伯翔,也是老资格的画家。胡伯翔和我的父亲关系非常好,最有趣的是,胡伯翔在“文革”的时候有一个很喜欢的印章丢失了,他把印章给我父亲,让我重新仿制一个印章,因为我学篆刻,然后我给他仿制了一个。胡伯翔三四十年代的作品非常出名。

胡伯翔的摄影作品也代表“海派”的风格,很有价值的美术与摄影之间的关系,同时都具有“海派”风格,很有意思。

今天在照片里看到的,不是画中国画的,丁悚,他是画插图等等,他在美术界的地位不用再说,最有意思的是,他在摄影方面拍过一组非常精彩的画面,拍人体,而且现在上海一位收藏家收藏了当时的玻璃底板,这个作品我准备好多年想出一本画册,但是困难重重,人体比较禁忌。他的人体摄影非常精彩,已经编好了,但是没办法出版。

丁悚,《高上加高》,漫画,1933年,7.5×5.5cm,丁悚家藏;刊载于《社会日报》1934年3月20日第二版

《努力剪除》 1942年丁 悚 刊载于《女声》1942年第1卷第8期

说到人体,一个“海派”很重要的话题,“海派”摄影很重要的是敢为天下先的大胆突破,这是“京派”没有的,“京派”的限制太多。最早的人体摄影艺术都是在上海,包括当时郎静山等三位摄影师找了一个人力车夫的妻子作为人体模特拍摄,结果那天因为中国摄影家第一次拍人体,都紧张得不得了,有的胶卷都没上片,没有拍下来,留下来的也是有点模糊的,不是很清晰的画面,但也已经非常不容易了。据说三轮车夫的妻子回去被知道了之后被毒打一顿。中国最早画人体模特就是上海美专的刘海粟。不管美术还是摄影,它们之间在上海这样一个对外开放的都市里吸收外来文化,以及很自然的自由开放的空间确实奠定了海派非常明显的特征。今天承认也好、不承认也好,就算是时隐时现呈现在整个中国文化的版图上,我想始终有它的力量感。

1925年6月6日,上海《上海画报》创刊号的报头刊载了一幅《上海美术专门学校人体写生科摄影》

复旦大学新闻学院学术委员会主任、博导、教授黄瑚

这次展览的主题是“历史的星光”——京津画派和海派绘画研究展。“海派”绘画这个词在20世纪30年代就出现了,当时是上海《民报》,原来是《民国日报》,1932年改成《民报》。在1934年2月5日第8版《文艺周刊》版上有一篇小文章,这篇小文章题目就叫“海派”绘画,这篇文章内容是对“海派”绘画持批评态度的。

“京派”这个词反映北京“京派”的文化现象,其实“京派”指的就是北京的文化现象或者是一种文化,“海派”本质上也是上海的一种文化,主要是上海地区的文化现象。“京派”“海派”我的理解是两种不同地区,具有自己特色的文化现象。

“京派”的概念早就出现了,比“海派”在上海的报纸上出现得早一点。在1911年8月29日上海《申报》就已经出现了“京派”的概念。这里面和现在一样好像是在谈“京派”“海派”的问题,这篇文章叫《海上闲谈》,说“上海男人喜学者为京派,女人喜学者为苏派”。这里的“苏派”应该就是上海。“男人女人莫不喜学者为洋派”,当年上海学外国是第一位的,蛮实际的。“皆取其时也”。都是因为“时”。“然而,所学者仅外表耳”——都是外表的东西。“京人之豪爽,不学也;苏人之柔善,不学也;洋人之竞争思想,尤非所能学也。”这个也不想学了。“有何时哉!有何时哉!”是感叹话。如果从考古来说就是考到了“京派”这个词甚至比“海派”早出现。

“海派”这个词又查了一下,稍微晚一点,1914年。当然只是报刊,别的没有查,可能还有书信。报纸是最能代表的,写信没有任何意义,只有两个人知道,登报可能是全世界、全中国都知道,还是有意义的,做这番考古也是有意义的。

1914年1月11日,上海《时事新报》。当年两大报就是《申报》《时事新报》,如果研究新闻史会发现扩展一下就是四大报“申、新、时、时事”,《申报》《新闻报》《时报》《时事新报》。《时事新报》第二版《啸虹轩旧剧谈》。这段话给大家读一下。“闻之前辈程长耿死后二十余年,北京伶界已有每况愈下之势,至今乃大染海派习气。”说北京的伶界(戏剧界)也已经往下坡路走了,怎么走?就是学上海,学“海派”,这里就把“海派”提出来了。括号中“京中目”就是北京看,“海上诸伶为海派”,他们把上海的那些戏剧界唱京戏的称为“海派”,第二句话好像说是先用来绘画、戏剧,绘画为了切题未必准确,但是戏剧是对的。最先谓“海派”就是“京中目海上诸伶为海派”,就是北京城里的人把上海各种艺人称之为“海派”。这又是批评“海派”的,“论唱是尽力狂喊,满身灿烂,只以锦绣炫人”等等,后面不读了。这是我的基本考证。

到20世纪初期“海派”已经在讨论,但不是太多,后面也写到,比如到沈从文以后可能比较多一点。但在1914年出现“海派”的概念,1911年出现“京派”“海派”,但不叫“海派”,叫“京派”“苏派”,已经在讨论这个问题了。1923年有一份材料还是有意思的,叫《小说的海派》,已经确认,再次作为佐证,“评剧家对于油腔滑调、力趋时髦的伶人”,就是唱戏的。“下一个笼统的名词叫做‘海派’”。1923年已经确认了1914年的说法,肯定“海派”最早就是伶界(戏剧界)开始的。这是1923年说,不行了,不料现在的小说界也有了这个名词。这篇文章叫《小说的海派》,小说写“海派”。而且也是持批评态度的,“上海各报小说,新近得了一种上海派的流行病,没有一家报馆不用上海本地事实做小说材料。论他的内容简直换汤不换药,都是一样的调调儿。”后面就是我刚才说的“评价家”这段,说“海派”起源于伶界(戏剧界)。我审题以后对号入座做了这样的研究。

在整个过程中也有一点发现,从报刊的视角来看,报刊对“海派”艺术的发展是很有影响的。今天意义上的报刊对“海派”艺术来说,既是发源地,又是发力场,又是成长的摇篮。“海派”文化的起源同意张立行主持人的说法,1843年上海开埠,180年前上海开埠以后外国文化最先植入上海,香港是作为殖民地来看的,现在我们不承认香港是殖民地。上海不是殖民地,是中国的,叫租界,向中国人租块地皮做事情,比较舒服,后来租界上大量是中国人不是外国人,从这个开始“海派”文化已经形成了。

“海派”文化这个名词在19世纪70年代已经形成了,我个人认为《申报》的创刊本身是“海派”文化的产物,甚至从艺术上来说《申报》创刊没多久就办起来了文艺,《申报》《文艺副刊》做了一件事,报纸是外国传来的,传来的时候报纸基本上全面是西化的,报纸走到今天一定有新闻、评论、广告,广告是经济支柱,没广告办不下去,现在报纸为什么不行了?就是因为广告不行了。《申报》创办以后当时已经有了一些报纸,当然大量是外文,也有中文,但基本上都是照抄照搬外国,但《申报》创办以后没有照抄照搬外国,多了一个元素,就是《文艺副刊》,文艺性的副刊。上海《申报》为什么在中国报业史上,中国新闻报刊史上是最先出现文艺副刊的内容,后来是所有报纸都有,中国报纸和西方报纸新闻、评论、广告三要素,后来中国报纸是四要素,就是文艺副刊,报纸少不了这一部分,做了一个文艺副刊。最早中国报纸就是《申报》做的,而《申报》就在上海。我个人理解就是上海文化。

《申报》为什么能这样做?如果再讲故事、讲背景,《申报》是英国商人办的,好在是纯商人,什么都不懂,但是有一点懂得,做生意人就要想到市场,想要客户,花钱办《申报》以后就觉得只有中国编者才能找到中国读者,所以不是自己自说自话,以前都是传教士办的,都是自说自话,不管中国人办什么就讲这些,他让中国文人办。当时钱昕伯等等一批中国文人办起来了,中国文人肯定有中国文人的气质,其实就是移居上海的文人,所以就有了文艺。

联想到绘画,《申报》1872年创刊,1877年《申报》已经发刊了图画增刊,就是画报,也算是“海派”艺术的起源了。我做功课的时候看到吴友如的画,1884年创办了《灜寰画报》,如果说“海派”艺术,那这就是起源。这次展览当中我做功课的时候做到吴友如,当然《点石斋画报》的画早都看过了,都是印刷件,原件也是第一次看到吴友如的一幅画。在1884年《申报》创办了《点石斋画报》,主编就是吴友如,现在展厅就有他的原件。我印刷品看了吴友如的好多,《点石斋画报》就是他画的,但是原件第一次看到,也是一大收获。

我除了研究上海图书馆,另外也看了一些《人民日报》的数据库。现在讨论“海派”“京派”,我刚才讲新中国成立以前的报道有时候也会讨论这个问题,基本上都是持批评的,但是报刊就是以批评为主的。

1936年,张大千(前排右一)邀好友王师子(前排右五)到北平游玩,邀齐白石(前排右三)、于非闇(后排右三)、汪慎生(右六)、寿石工(后排右二)等好友聚餐

齐白石 《松鹰图》 185x47cm 年份不详 北京画院藏

新中国成立后,对国画的传承与发展,政府是大力支持的,反映在《人民日报》对中国画的重视程度,对作者的重视程度,报道非常多。譬如齐白石,我查了一下齐白石。齐白石在新中国仅生活了8年,1957年去世。但是在《人民日报》出现的次数,正文当中出现的是1178次,标题上出现82次,最长一篇有关齐白石的报道5400多字,差不多半个版面,伟大领袖半个版面的时候也不是太多,高度重视国画的艺术发展,齐白石是国画界的代表。他一生主要在旧中国,在旧中国生活了85年。《大公报》是文教性的报纸,高档报纸,可能比较重视文学艺术方面的。《大公报》及其《临时晚刊》报道的频次确实最多,但只有21次,《人民日报》8年就报道了82次。现在数据库查询很容易,旧中国的其他报纸更少,《中央日报》16次、《申报》8次、《新闻报》7次,《申报》《新闻报》可见并不重视国画,因为是商业性报纸。《中央日报》有些报道还是把齐白石作为配角的,有一篇报道有齐白石,但是写的《于右任提齐白石墓》,于右任帮齐白石墓题字。后面展厅里一幅画,国画旁边最大的照片是张大千等人在北京中南海拍的一张图片,因为你们的海报上有这个东西,我为了好玩把海报上出现的画家全部在《人民日报》查了一下,居然都报道过,没有一个没有出现过,包括张大千,他已经搬到台湾去了,但毕竟在艺术上有成就,所以还是有的。

北京大学画法研究会创办刊物《绘学杂志》第一期

新民晚报副刊部编辑、作家沈琦华

一般来说,概念当中有几个:“海派”和“京派”最早指什么?“海派”和“京派”是从戏剧来的,这是确定的。我有一个想法,“海派”最早的概念地域性指向远高于文化指向。对于“海上画派”,我个人的观点它的核心是江南士大夫文人雅集,“海上画派”核心在于江南士大夫,再往前推是江南,随着在上海的文化演化当中会发生变化,内核会发生变化。

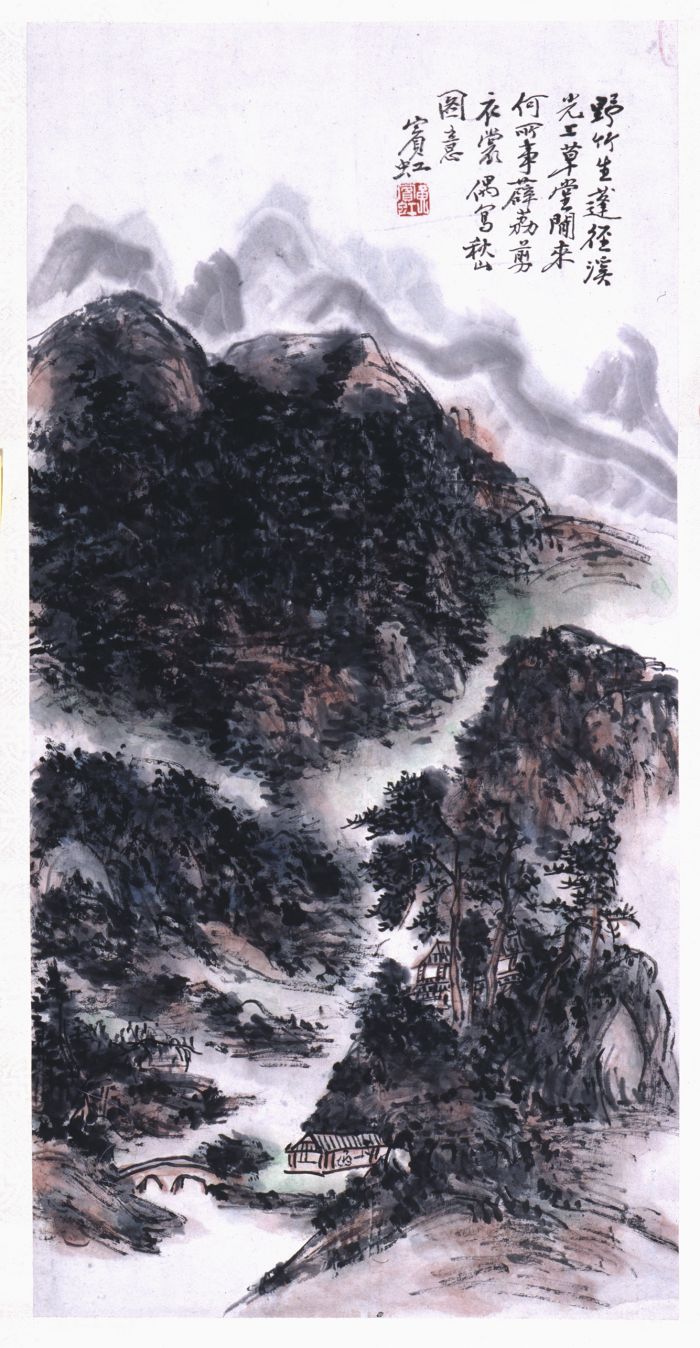

黄宾虹 《秋山图》88.5×38cm 约1950 北京画院

从文学到绘画,慢慢其他的艺术品类概念也往这个概念趋同,包括后面的建筑、音乐,音乐也出现了,各个艺术概念都出现,“海派”就成为都市的标准、文化现象,地域属性渐渐趋淡,文化属性慢慢升高。大家承认“海派”这个词的时候,“海派”的文化定义已经很明确:1、重创、重变;2、重实用;3、重骨气、重仁爱。简单说就是务实、创新,有骨气,这样的“海派”概念回到公认的“海派”,所有人都趋同这个概念。

到了改革开放以后,“海派”的概念又发生变化,我们现在看到的“海派”各种光怪陆离的东西都出来了,觉得只要在上海的艺术都称之为“海派”,很多人的判断更加难以取舍。

吴昌硕与王个簃在杭州西泠印社单独合影,1927年

吴昌硕 《红梅图》 130×63.5cm 1899年 上海中国画院藏

“海派”在发展过程当中有一个指向,文化指向很明确,但现在来看“海派”,我想呼吁一点,我们还要重视“海派”最早的传统“江南士大夫”,如果重视这个传统,“海派”会有一个新的提升和变化,更加会有新的发展。我们也提倡江南文化、“海派”文化,我们是不是回头看一看“海派”当时的传统。